DONNA E FAMIGLIA

NELL’EBRAISMO E NELL’ISLAM

Enzo Pace

Ebraismo e islam hanno trasmesso di generazione in generazione un’immagine di famiglia come luogo di santificazione, dove regna un ordine naturale e sociale stabilito, sin dall’origine della creazione, da Dio stesso. I fini e i ruoli sono ben definiti così come il ciclo di vita della famiglia è scandito da riti di passaggio, celebrazioni domestiche, diete alimentari, obblighi coniugali e doveri educativi nei confronti delle nuove generazioni.

All’immagine di una vita di relazione in santità, le due religioni del ceppo semitico ne hanno affiancata un’altra nel corso del tempo. Quest’ultima più concreta, come concreto appare il fare famiglia e il vivere in famiglia quando nelle due religioni ne parlano i dotti in giurisprudenza.

Il diritto nelle religioni svolge il compito di riportare sulla terra ciò che è esaltato in cielo. Fuori di metafora, il linguaggio giuridico ci ricorda che la famiglia sarà voluta da Dio, ma è pur sempre un’istituzione sociale che esprime le caratteristiche diverse che tale istituzione assume nel tempo che muta, soprattutto quando la cultura originaria, in senso antropologico, dove una religione ha iniziato a prendere forma come tale, si è confrontata, ha interagito e si è mescolata con altre culture.

Uno sviluppo diverso

Per storie diverse, il giudaismo antico è diventata una religione errante, per definizione, con una accelerazione dal 70 d.C. in poi; allo stesso tempo, l’embrionale religione delle tribù arabe dello Hijaz (lett. la barriera, la stretta striscia tra il Mar Rosso e la catena montuosa, che custodisce i luoghi santi di Mecca e Medina) diventa presto religione globale con l’espansione dei califfati tra il 661 e il 1258. Così facendo, l’islam incontra popoli con lingue, norme giuridiche e religioni molte diverse tra loro.

Il sistema teologico-giuridico, la shariʻa, sarà costruito nel corso del tempo (trecento anni circa) grazie al lavoro congiunto di giudici, giurisperiti e dotti in scienze coraniche alle prese con la concordanza spesso difficilissima tra Parola rivelata e i casi concreti che la vita sociale continuamente poneva a chi era chiamato a ricondurre all’ordine soprannaturale vicende umane (a volte, troppo umane).

Inoltre, come ha dimostrato uno studioso di Talmud, Gideon Libson (Jewish and Islamic Law, 2003) tale sistema è stato influenzato vistosamente dal diritto ebraico, non solo nelle materie civilistiche (il così detto statuto personale), ma anche nelle prescrizioni di natura più strettamente rituale.

Le religioni fissano i principi primi che fondano la famiglia, mentre il diritto mostra la pluralità delle forme che la famiglia assume e che le religioni cercano, comunque, di governare, esercitando il potere pastorale, governando le anime attraverso la disciplina dei corpi, per dirla con Michel Foucault.

Le molte anime dell’ebraismo

Un primo ritratto riguarda il ruolo della donna e della sua soggettività in ambienti dove la religione rappresenta ancora l’orizzonte di senso dato per scontato, nei quali si nasce e si cresce socialmente. Ciò è apparentemente più facile affermarlo per le società abitate da persone di fede e cultura musulmana, meno per l’ebraismo, segnato dalla lunga vicenda della diaspora, delle segregazioni e delle persecuzioni.

Tuttavia, con la nascita dello Stato d’Israele, da un lato, e, dall’altro, la crescita demografica delle comunità haredim (i timorati di Dio; gli ultra ortodossi, come sono chiamati comunemente) sia nella diaspora e sia soprattutto nella società israeliana contemporanea, è possibile osservare diversi modelli di famiglie, che riflettono anche le molte anime dell’ebraismo contemporaneo: riformatori, conservatori, ortodossi intransigenti, laici, agnostici e così via.

Gli studi del demografo Sergio Della Pergola sono un valido aiuto a tal proposito, così come lo studio di altri due demografi, Youssef Courbage e Emmanuel Todd lo sono per quanto riguarda i mutamenti della struttura della famiglia nei Paesi a maggioranza musulmana.

La transizione demografica

Iniziando da questi ultimi, il dato che emerge è la transizione demografica: dal 1970, si fanno mediamente meno figli, ci si sposa più tardi (comprese le donne), il livello d’istruzione si è alzato, si diffondono le coabitazioni prima del matrimonio, la pianificazione familiare non incontra ostacoli da parte dei governi né tanto meno nell’ambiente dei dotti in scienze coraniche, la poliginia è, in punta di diritto o di fatto, superata così come si è consolidata la tendenza a costituire nuclei familiari lontano dal luogo di residenza dei propri genitori, nelle nuove megalopoli che si sono dilatate a dismisura in vari Paesi arabi e non (mediamente il 60% della popolazione negli ultimi venti anni si è spostata verso i centri urbani).

Negli ultimi dieci anni, il tasso di fertilità delle donne israeliane e delle donne palestinesi è quasi simile (3,00 per donna), contrariamente a quanto politici, giornalisti e anche qualche demografo paventava qualche decennio fa: il sorpasso demografico dei palestinesi sulla popolazione israeliana. Nel 2021, semmai, è più interessante notare come il tasso sia pari a 6,9 tra le donne haredi (con un leggero calo rispetto a dieci anni fa), mentre scende a 1,9 tra le donne laiche.

Uno sguardo alla società iraniana

Il declino nel numero di figli in alcuni Paesi arabi è stato rapido negli ultimi trenta anni: l’Algeria è passata dai 7 figli per donna del 1962 a l’1,75 di oggi; la Tunisia, a sua volta, da 6 a 1,9, mentre il Marocco si è attestato attorno al 2,1. Anche laddove c’è un regime di tipo religioso, come in Iran, la transizione demografica è proseguita e oggi il tasso di fertilità è attorno all’1,7 per donna.

Un dramma politico per gli ambienti ultraconservatori del regime degli ayatollah che, infatti, nel 2005, sotto la presidenza del pasdaran Ahmedinejad, aveva inaugurato un programma di rilancio demografico (quota 100, così chiamato, per volontà di raggiungere entro un ventennio quota 100 milioni di abitanti; nel 2022 l’Iran aveva una popolazione di 88 milioni e mezzo), che non ha prodotto i risultati sperati.

Il movimento Donna, Vita e Libertà ha offerto a tutto il mondo il ritratto di una società iraniana profondamente divisa tra un modello di famiglia restaurata secondo il modello ideologico del khomeinismo e la famiglia liberata da una nuova generazione di donne in rivolta: dall’Onda verde del 2009 sino agli ultimi moti del 2022.

Seconda una delle rare ricerche condotte nel 1996 nella città di Shiraz in Iran sui mutamenti delle relazioni nelle famiglie nucleari (l’84,5% del campione di 1200 famiglie osservate) in raffronto a quelle di tipo esteso (il 15,5%), una studiosa del CNRS di Parigi, Marie Ladier-Fouladi, mostrava già come il declino del tasso di fertilità, che era sceso da 7 figli per donna degli anni Settanta a 5 agli inizi degli anni Novanta, si accompagnasse a un cambiamento di atteggiamenti tra mogli e mariti: sempre meno capi indiscussi questi ultimi a fronte all’autonomia soggettiva di donne che avevano non solo acquisito un buon livello d’istruzione, ma anche si erano inserite nel mercato del lavoro. Più di otto donne su dieci intervistate rivelava di ispirarsi in famiglia a criteri come “mutuo rispetto tra marito e moglie così come tra genitori e figli”. Solo il 10% ribadiva il principio dell’obbedienza al capo-maschio.

La modernizzazione tunisina

In Tunisia i movimenti di protesta del 2011 portarono al crollo del regime di Ben ʻAli. Si formò un’assemblea costituente incaricata di riscrivere la Costituzione, in cui compariva un nuovo attore politico, al-Nahda, accanto a partiti liberali e socialisti.

Uno dei punti più controversi riguardò proprio il diritto di famiglia riformato da Habib Bourghiba, primo Presidente dello Stato indipendente post-coloniale, nel 1956. Alla fine, la riforma non sarà toccata, anche se da parte del partito islamista ci fu il tentativo di modificarla per restaurare il ruolo maschile del capofamiglia. A impedirlo fu un’opposizione che tenne assieme donne esponenti sia dei partiti laici sia di quello islamista. L’eredità della riforma di Bourghiba era entrata a far parte della coscienza collettiva.

Nel 1956 Buorghiba aveva compreso che la modernizzazione e lo sviluppo economico del suo Paese avrebbe potuto avviarsi solo emancipando la donna dai ruoli tradizionali che anche l’islam aveva contribuito a fissare secondo un’asimmetria sociale e giuridica, che assegnava alla donna un ruolo subalterno.

Tentativi di emancipazione femminile

Egli poteva contare sugli esempi della Turchia post-ottomana, come l’aveva voluta Mustapha Kemal nel 1923 e dei movimenti di emancipazione femminile che erano apparsi in Egitto negli anni Venti. Forse aveva seguito anche quanto avvenuto per un breve periodo in Afghanistan, quando, conquistata l’indipendenza dall’Impero britannico nel 1921, il re Hamanullah Khan aveva promulgato una costituzione in cui si proclamava l’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e di religione.

Sua moglie, la regina Soraya, spinse perché fossero attuate le prime riforme che liberavano le donne dai vincoli propri della società tribale (dal divieto di matrimoni precoci a quello di indossare il velo; il burqa non c’era ancora, fu introdotto successivamente da un mullah conservatore che prese il potere dopo il breve regno modernista di Hamanullah).

Tra gli anni Venti e sino agli inizi degli anni Ottanta le donne si toglievano il velo e guardavano con favore alle riforme che permettevano loro di andare a scuola, lavorare, partecipare attivamente alla vita politica.

Ci siamo costruiti lo stereotipo della donna musulmana velata e sottomessa (la sottomissione è un titolo di romanzi e film che hanno avuto un discreto successo in Europa). Questo pezzo di stoffa è stato e continua a essere un oggetto di polemos politico più che di un dogma di fede.

La riforma del Marocco

Quando nel 2003, il Re del Marocco firma la nuova legge di riforma dello statuto personale (la parte della legge coranica che riguarda il diritto di famiglia) si comprende qual è la portata innovativa che essa esprime: un ritratto di una famiglia marocchina che è profondamente cambiata e che, semmai, troppo lentamente il regime politico ha finalmente riconosciuto.

La poliginia è sostanzialmente svuotata. La futura sposa, nel firmare il contratto matrimoniale, può richiedere d’inserire una clausola – la clausola monogamica – in base alla quale, se il futuro marito volesse prendersi un domani una seconda moglie, dovrà ottenere il consenso della prima; inoltre, solo un giudice può stabilire se ricorrano le condizioni per autorizzare in via eccezionale il matrimonio poligamico.

Il ripudio, atto unilaterale del maschio, è abolito e si parla di divorzio che in modo paritetico uomo e donna possono invocare in precise circostanze davanti a un giudice; la donna può sposarsi senza più l’autorizzazione del padre e della mediazione di un tutore; si parla di dovere di fedeltà reciproca e non più di adulterio femminile che era considerato dalla legge coranica un delitto più grave rispetto all’analogo fatto commesso da un uomo; si eleva l’età matrimoniale per le donne, da 15 a 18. Segni di un mutamento profondo di cui i movimenti d’emancipazione femminile sono state protagoniste.

La realtà israeliana

Lo Stato d’Israele è […] una democrazia etno-religiosa che è oggetto di contesa ancora oggi tra partiti e movimenti di diversa ispirazione ideologica. Il che significa che non possiamo parlare né di Stato confessionale (al massimo di Stato multiconfessionale dal momento che lo Stato riconosce parti sia del diritto ebraico, la halacha, sia della shariʻa sia dei diritti canonici delle Chiese cristiane) né tanto meno di Stato laico, poiché tutte le volte in cui in Parlamento sono state proposte riforme a tutela di diritti sociali fondamentali, l’opposizione sempre più influente dei partiti sionisti religiosi è riuscita a bloccarle. Due esempi per capire tale complessità e anche le tensioni sempre più evidenti nella vita politica e sociale d’Israele.

Nel 1953, cinque anni dopo la costituzione del nuovo Stato, il parlamento riconobbe che i tribunali rabbinici avessero la competenza esclusiva in tema di diritto matrimoniale. Il che significa che ancora oggi un matrimonio è valido solo se celebrato secondo le regole rituali del diritto ebraico.

Non esiste né matrimonio civile né la possibilità di matrimoni di coppie miste (tra ebrei e non ebrei: tant’è che si ricorre ancora oggi al raggiro di celebrare il matrimonio all’estero e di chiederne il riconoscimento in base alle norme del diritto privato internazionale). Così come, il ricorso al divorzio (ghet), istituto previsto nella halacha, segue una procedura differente per l’uomo e la donna: quest’ultima può chiederlo solo se il marito acconsente e solo se il tribunale rabbinico si dichiara d’accordo. Se ciò non accade, la donna resta “incatenata” (come dice la parola ebraica agunah): non può risposarsi ed eventuali figli nati nel frattempo sono ritenuti illegittimi (mamzerin: adulterini, esclusi dalla comunità ebraica sino alla decima generazione!).

La tensione tra confessionalità e Stato secolare

Non essendoci il matrimonio civile, le unioni tra persone dello stesso sesso e le famiglie di fatto che esse costituiscono non sono riconosciute. Solo dal 2006, lo Stato dà la possibilità di registrare tali unioni contratte all’estero. Un modo anche in tal caso per aggirare la esclusiva competenza dei tribunali religiosi che, in base alla legge ebraica, certificherebbero la loro nullità, se fossero chiamati a pronunciarsi sulla loro validità.

Sondaggi svolti in un recente passato (nel 2009 e nel 2016) indicano che la maggioranza della popolazione sarebbe favorevole al riconoscimento da parte dello Stato sia del matrimonio unisex sia dei matrimoni misti, ma il blocco dei partiti di centro-destra in Parlamento si sono continuamente espressi contro tale ipotesi.

In nome del valore sacro della famiglia e della sua funzione di luogo di trasmissione della fede ebraica, Israele conferma le ambivalenze originarie: essere uno Stato secolare, liberale e democratico e, al tempo stesso, uno Stato democratico etno-religioso.

Attraverso i ritratti di famiglia, sia nell’articolato mondo musulmano sia nel differenziato mondo ebraico, capiamo la persistente tensione tra i regimi di verità cui si appellano alcuni attori religiosi e il principio di non confessionalità dello Stato moderno, che continua a essere la condizione necessaria per garantire la libertà religiosa a tutti, compresa la libertà di credere, di non credere e di credere in modi diversi.

Enzo Pace

È stato docente di Sociologia delle religioni presso l’Università di Padova.

Ha insegnato e tenuto seminari presso varie università in America Latina, in Africa del Nord e nel Medio-Oriente.

L’articolo con il titolo “Ritratti di famiglia: ebrei e musulmani nella contemporaneità” è apparso sul n. 4/2024 (novembre-dicembre), pp. 41-46. della rivista “Esodo”, che aderisce alla Rete Viandanti. I titoletti che intervallano il testo sono nostri.

[Pubblicato il 30.8.2025]

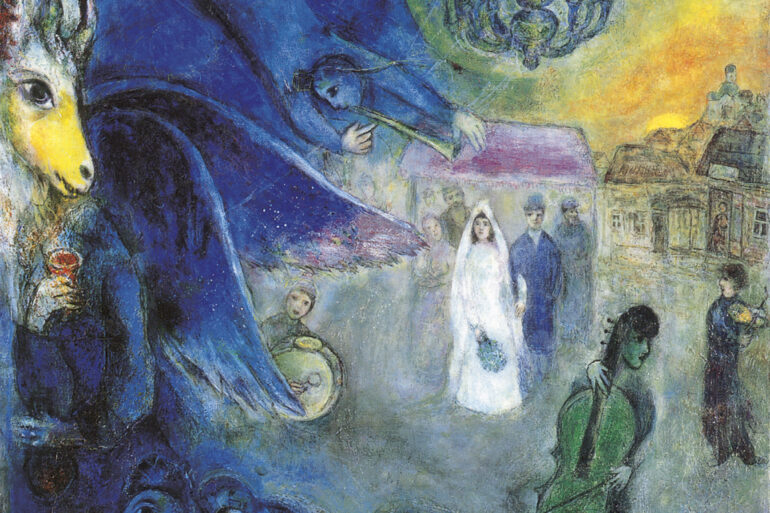

[L’immagine è ripresa dal sito: artesvelata.it]

Bell’articolo onesto e pulito, un sogno nella situazione attuale… bravissimo